封面新闻记者 刘虎 摄影报道

9月10日教师节,吉呷阿呷莫的日程依旧紧凑。当地政府部门与检察院联合策划的“开学第一课”和法治教育课即将进校园,从课程内容衔接、活动场地协调,到引导学生提前做好参与准备,很多细节都需要她配合统筹落实。

“青年时代,选择吃苦也就选择了收获。”8年前,她放弃了留在大城市的机会,选择“逆行”奔赴遂宁蓬溪县文井镇小学,成为当地全镇唯一一名彝族教师。

八年过去,那个初到文井镇时还会因晕车被司机扶下车的彝族姑娘,早已在山间乡校扎下了根:她从孩子们口中生疏的“阿老师”,变成了连镇上老人都能熟稔喊出的 “阿呷老师”。这名独自扛着行李闯异乡的年轻人,把“吃苦”的选择,酿成了乡村娃眼里 “有光” 的教育,也让大凉山的 “索玛花”,在遂宁的山野间开出了属于教育的希望。

吉呷阿呷莫

从彝家火塘到师范校园

吉呷阿呷莫出生在凉山州越西县贡莫镇,是在彝家火塘边长大的孩子。

在她的家乡,教师是备受尊重、极具神圣感的职业。童年时,看着讲台上的老师传授知识的模样,她便在心里悄悄埋下一颗种子:“以后我也要成为这样的人。”

五年级时,在西昌务工的父母将阿呷与两个弟弟接到城区,为他们创造了更好的教育与生活环境。“父亲对教育的重视,让我至今感念。他常说,不管花多少钱,都要把我们送出去读书。”阿呷回忆,初中毕业时,为减轻家庭负担,也为尽早实现教师梦,成绩足以考上优质高中的她,选择报考凉山州师范学院。

“当时父亲很生气,觉得我本该有更好的升学路径,但他最终还是尊重了我的选择。”在凉山州师范学院就读的第二年,四川省启动公费师范生招考,阿呷凭借努力从众多考生中突围,成为 281 名录取者之一,顺利进入成都师范学院深造。

这次升学,也让她的人生轨迹朝着“乡村教师”的方向,悄然发生了转折。

2017 年,手握成都师范学院毕业证书的她,放弃了留在大城市的机会,选择“逆行”奔赴遂宁蓬溪县文井镇,成为当地全镇唯一一名彝族教师。

泥泞山路旁的双向奔赴

文井镇距蓬溪城区20公里,车程约半小时,但通往小镇的公路,在阿呷的记忆里是 “绕不完的九十八道弯”。

2017年8月报到当天,尚未硬化的乡道满是泥泞,汽车在弯道上颠簸前行,她的晕车反应格外强烈。“下车时是司机师傅扶着我下来的,那一刻的颠簸感,竟让我莫名想起家乡的山路。”

选择遂宁,在阿呷看来是一场 “意料之外的缘分”。

“当年分专业时,有不少市州可选,但看到‘遂宁’两个字,心里突然有股莫名的亲切感,不自觉就选了这里。” 谈及最初的选择,她语气里仍有几分感慨。

后来分配到基层,面对条件相对优越的射洪、离成都更近的大英,她再次选择了更偏远的蓬溪文井,“还是觉得亲切,像是早就和这片土地有了联结”。

报到当天的场景,更让她笃定了这份选择。下车时,学校的领导与老师早已在门口等候,有人主动接过她的行李箱,有人递上温水,轻声询问路途是否劳累。“那一刻就知道,这里没选错。”

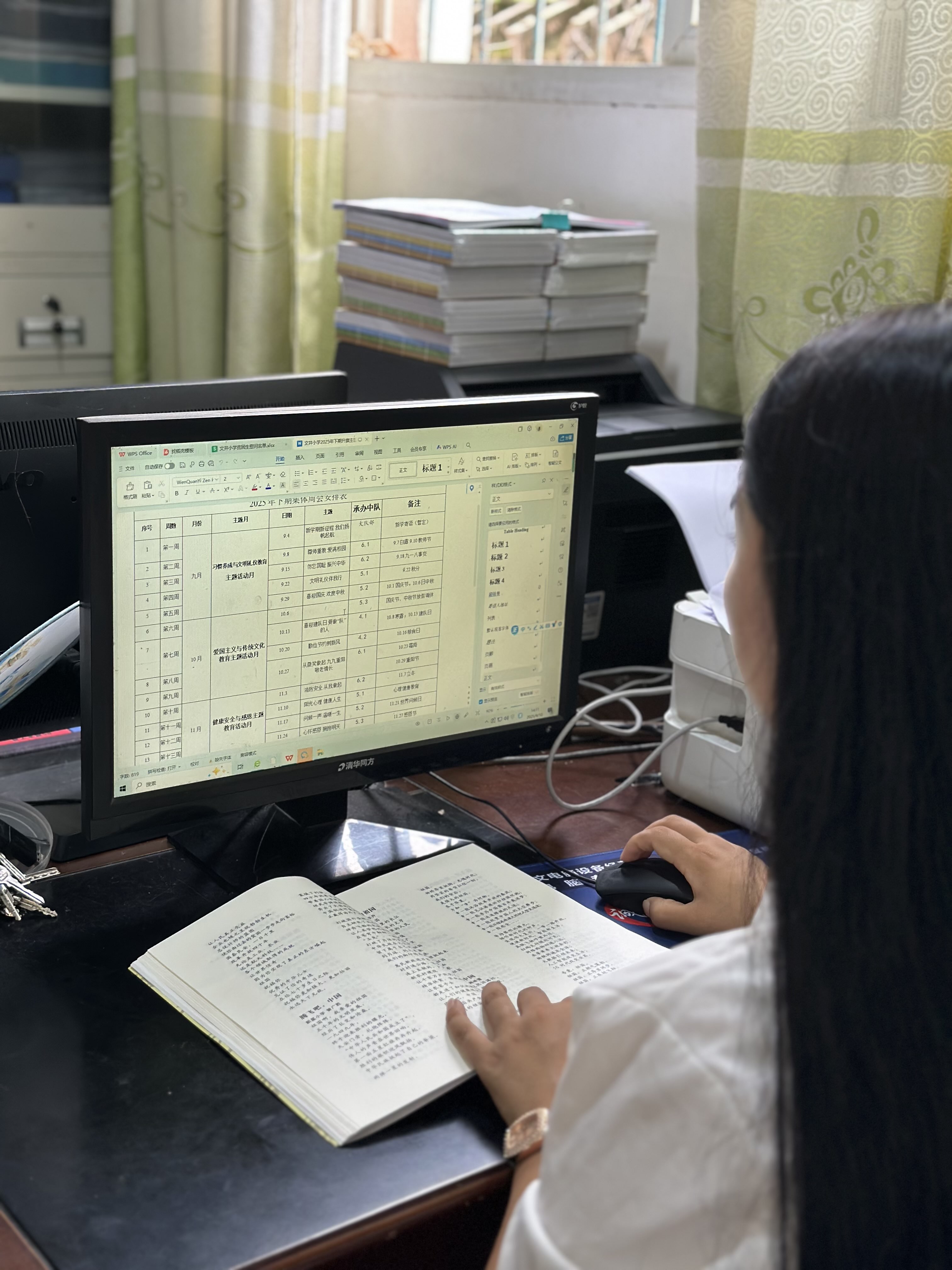

吉呷阿呷莫在蓬溪县文井镇小学办公室工作。刘虎摄

从阿老师到阿呷老师

文井镇小学的班级里,60%的学生是留守儿童,单亲家庭孩子也不在少数。这些孩子大多性格内向、胆小,部分还带着叛逆情绪。

为守护孩子们的心理健康,阿呷探索出了一套贴合乡村孩子需求的方法:在教室角落设置 “烦恼盒子”,孩子们有不愿当面说的心事,可写成小纸条放入盒中,她每天都会逐一查看、回信;开发心理情景剧课程,让孩子在“角色置换”中学会理解他人;还将彝族传统的“德古”调解文化引入校园。

“‘德古’是彝族人眼中的‘智者’,擅长通过倾听化解矛盾。”阿呷介绍,她据此设计了 “倾听—共情—和解” 三步法:学生发生矛盾后,先让两人坐在 “倾诉角” 分别诉说委屈,再引导他们站在对方角度思考问题,最后一起贴上 “和解贴画”,让矛盾在平和中化解。

如今在校园里,学生们遇见她总会笑着喊 “阿呷老师好”,但刚到学校时,大家都习惯叫她 “阿老师”。“身边的人从不会刻意提及我的民族,也不会让我说彝语,他们担心即便善意地打趣,也会让我有距离感。” 阿呷说,这份小心翼翼的尊重,让她更快融入了这里。

吉呷阿呷莫前往学生家中辅导

家访是阿呷坚持七年的 “必修课”。文井镇的村落散落在山里,不少地方车辆无法抵达,她便背着笔记本步行前往。七年下来,她家访走过的山路累计达1200公里,相当于从成都到北京的距离,“每一步都踏在了解学生、贴近家庭的路上”。

如今,不仅学校师生,连镇上的居民见到她,也会自然地喊一声“阿呷老师”——这位从大凉山走出来的 “索玛花”,早已成为文井镇的一分子。

“只要孩子们需要,我会留在这里”

每周一的升旗仪式,是文井镇小学最庄严的时刻,也是阿呷传递教育温度的窗口。

吉呷阿呷莫查看升旗仪式主题周安排。刘虎摄

她的电脑里存着一份特殊文档:新学期每个月设定一个主题,再细分到每周、每个班级,轮值班级需根据当周主题设计升旗仪式内容——“爱国周”组织唱红色歌曲,“环保周”分享垃圾分类知识,“诚信周”讲述身边的诚信故事。“以前都是固定少先队员参与升旗,现在每个孩子都有机会站到台前,能让他们更有归属感。”

她的办公桌抽屉里,还存放着一份特殊的“聘书”——用彩纸折叠的 “大队长委任状”,落款是“2019 届全体队员”。这源于她推行的 “双轨制” 队干培养模式:既设置固定岗位让学生锻炼责任意识,又创建 “红领巾项目组” 激发创新潜能。

学生小浩的转变,便是这一模式的生动例证。因父母离异一度沉迷游戏的小浩,在“校园安全巡查组” 竞选中,用漫画形式呈现隐患排查方案,阿呷敏锐捕捉到他的绘画天赋,专门成立“红领巾宣传组”,让小浩带领团队创作《文井少年报》,一办就是24期。渐渐地,小浩不再沉迷游戏,眼里重新有了光彩。

初到文井镇时,阿呷在笔记本上郑重写下:“青年时代,选择吃苦也就选择了收获。”

8年过去,成为母亲的她,内心没有动过离开这里的念头,学校的学生数量逐年减少,甚至有“小学或许会撤并”的声音,但她的初心从未动摇:“只要这里还有一个孩子需要老师,我就会留下来。”

就像大凉山的索玛花,不挑土壤、不惧风雨,始终在乡村教育的土地上绽放,用微光照亮孩子们的星辰大海。(除署名外,图片由受访者提供)

优速配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。